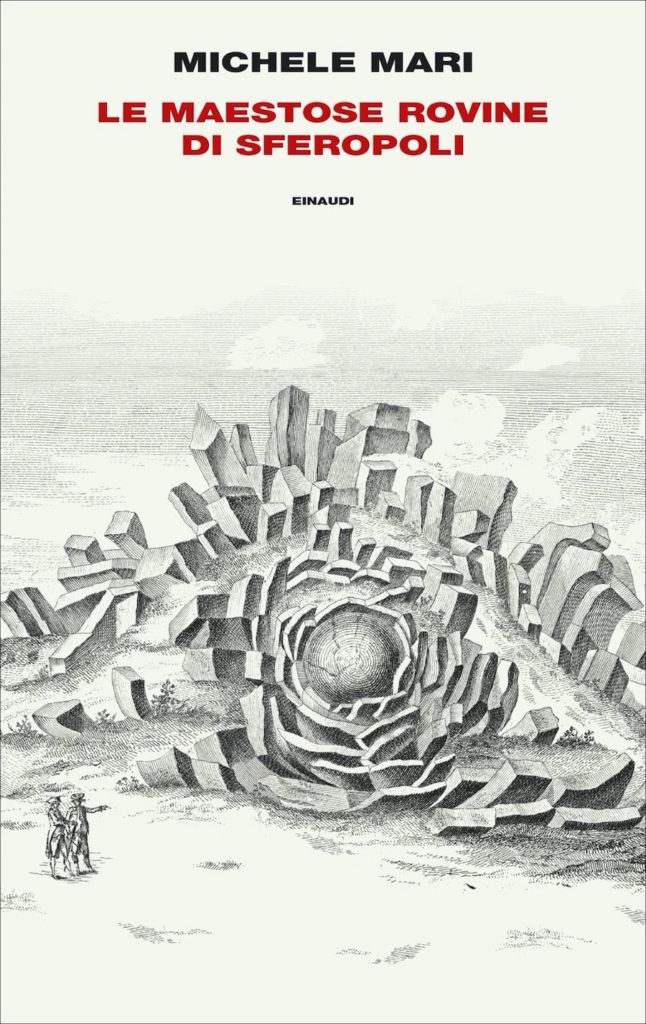

Con Le maestose rovine di Sferopoli Michele Mari, il miglior scrittore italiano della sua generazione torna alla forma breve, dal racconto all’aforisma, a suscitare inquietudini urbane e ctonie.

Habituer le public à deviner le tout dont on ne lui donne qu’un partie. Faire deviner.

Robert Bresson, Notes sur le cinématographe I, 1950-58

Per il vero flâneur, indispensabile allenamento fisico e intellettuale è ancora vagare per le ultime librerie rimaste in città, espulse dal centro storico dalla gentrification selvaggia per essere sostituite da sequenze infinite di scadenti pizzerie e aperitivifici molto cari a sindaci, assessori al commercio e amministratori locali in genere: un po’ meno a chi riesce a ricordare un’altra Milano, come quella di cui Michele Mari qui racconta i circa 80 cinema scomparsi, più o meno con lo stesso destino delle librerie. Quale non è allora il piacere del flâneur nell’incontrare in una di loro – sopravvissuta in una catena con la formula low cost o All You Can Read – un nuovo libro del miglior scrittore italiano della sua generazione. Migliore naturalmente perché consono alle esperienze e ai gusti di una specie in via di estinzione: il lettore di carta stampata nelle sue più espressive forme, dal volantino dell’Esselunga a Vanity Fair, dai fumetti di Zero Calcare ai libri, appunto, di Mari, da cui trarre il rassicurante pensiero che la letteratura italiana ancora non si è completamente estinta.

Reduce dal tour de force di Leggenda privata – dove sembra aver voluto fare metaforicamente i conti con un padre, Enzo, tanto famoso quanto difficile, e con un mondo, quello della famiglia, con tutto il suo fascino, nostalgia e repulsione, consegnando al lettore incredulo un eterodosso diario/trattato di psicologia infantile e adulta – con Le maestose rovine di Sferopoli Mari torna alla narrativa pura: che però nel suo caso risulta molto impura, fatta com’è di espedienti linguistici, competizioni con le grandi figure della letteratura, scenografici pastiche del vero e del falso letterario. Del resto, a voler fare qui – tanto per cambiare – un paragone con cultura e storia del progetto, il romanzo sta all’architettura come il racconto sta al design: non solo per la diversa scala, spesso monumentale e distante per la prima e quasi sempre intima e tattile per il secondo, ma perché nella lunghezza del romanzo o nella grandezza dell’architettura gli autori ammantano il loro desiderio di passare alla storia con il massimo – o il minimo – del virtuosismo formale.

E così come gli scrittori (americani) inseguono il mito della Great American Novel, il Grande Romanzo Americano, il bravo e ambizioso architetto aspirerà alla grande opera, all’edificio memorabile come in fondo sono uno o due gli edifici veramente memorabili dei grandi autori: dalla Ville Savoye e Ronchamp per Le Corbusier, dalla Johnson Wax e Guggenheim Museum di Wright, fino all’Institut du Monde Arabe di Nouvel, al Groninger Museum di Mendini o al convento di Tautra di Jensen e Skodvin. Mentre – tranne rari casi come Gio Ponti o Jean Nouvel capacissimi di fare bene tutt’e due, oggetti e architetture – il designer si accontenterà di disseminare per il mondo più prodotti d’invenzione possibile, come piccoli racconti segnati da una loro stessa riconoscibile logica progettuale, se non proprio formale.

LEGGI ANCHE – Enzo Mari: ogni oggetto è un manifesto _ 1

Quello che però nessun designer, e molto difficilmente qualche architetto, riuscirà mai a evocare – come riesce invece bene a Mari – è l’ignoto nella sua forma più imprevedibile e insidiosa, dentro quell’immaginario che ci ostiniamo a definire realtà. Così la divertente parodia delle pedanti guide turistiche che apre questo libro di racconti, Strada Provinciale 921, anche se Mari conosce bene e ha saputo cimentarsi con leggende Pop come Pink Floyd (in Rosso Floyd), non ha nel titolo alcuna reminiscenza dylanesca di scoperte catartiche e rivelazioni lisergiche: ma soltanto il malinconico snodarsi di luoghi pseudo Italiani, con tutte le loro radici, etimi e toponimi, riti, tradizioni e luoghi notevoli, dal culinario hard “…(notabile il ciaccione, torta salata lardellata di ciccioli e fritta nello strutto)…” al neo-Dantesco “la Torre Curvendola, dove secondo la leggenda fu rinchiuso e lasciato morire d’inedia Rambaldino de’ Nocchi…”.

Il tutto a descrivere con minuzia davvero cartografica il progressivo avvicinarsi del viaggiatore a una fine pirotecnica e a una resurrezione forse peggiore, dentro un museo, in un plastico di città. Né meno inquietante è la riscrittura/addizione in perfetto stile boccaccesco – non nell’accezione pornografica ma proprio nel linguaggio dello scrittore – della novella Il Falcone, dove il protagonista fallace è destinato a ripetere in eterno il suo destino di uccisione dell’innocente rapace, come la povera fanciulla che in altra novella dello stesso Boccaccio è in eterno dannata ad essere inseguita, pugnalata, squartata e data in pasto ai mastini. E ancora tornano citazioni di alta letteratura, tutte apocrife, a ruotare vorticosamente intorno a – e ispirate da – i versi de Il Mondo, una popolare canzone italiana degli anni Sessanta di Jimmy Fontana e Gianni Meccia.

Per Mari non sembrano esistere l’alto e il basso della cultura, non importa quanto sofisticato sia lo spunto di partenza per i suoi esperimenti narrativi: quello che davvero sembra interessarlo di più è il non detto, lo spazio lasciato al lettore per immaginare – o scervellarsi – a trovare soluzioni e/o avvenimenti che nel racconto non sono nemmeno descritti, se mai lasciati vagamente intendere. Mi è capitato di usare questa forma del discorso per un confronto tra il lavoro cinematografico di Robert Bresson e quello che l’architetto Thom Mayne fa su certi suoi enigmatici modelli di ricerca morfologica/spaziale/narrativa.

LEGGI ANCHE – Thom Mayne: la bellezza, il caso ed il Sé (Cercare me stesso)

(Bresson) scrittore che racconta con la cinepresa, difficilmente nel suo cinematografo mostrerà l’atto centrale del racconto, l’azione inequivocabile e quindi presto priva di valore. Se due cavalieri medievali si scontrano in torneo, non sarà necessario mostrare il momento dell’impatto tra lance, scudi e armature: ma più di ogni scenografia, costume, colore, gli sguardi tecnici e ansiosi degli altri cavalieri prima, la micidiale caduta da cavallo dopo, faranno capire allo spettatore quello che sta per avvenire, avviene, è avvenuto.*

Così anche nei libri di Michele Mari il meccanismo del non-detto, o meglio, del non-scritto sembra avvincere il lettore e funzionare per l’espressività sempre intrisa di black humour dello scrittore, che manovra parole e personaggi come marionette ignare di un fato comune quasi mai favorevole: come in Con gli occhi chiusi, dove si diletta a far intuire la brutta fine di un inquilino (figura ricorrente dell’horror, da Lovecraft a Polański) ri-producendo il suo bizzarro carteggio con la proprietaria dell’appartamento. Prima formale e burocratico, poi lamentevole, poi ancora sempre più irretito dal dialogo sulle stanze della casa dove è proibito entrare, il povero inquilino vive nelle pagine di Mari giusto il tempo di arrivare al catartico telegramma che segna il pre-finale del racconto e il suo stesso destino.

E se la casa in sogno è junghianamente il simbolo della psiche, o almeno di una sua condizione temporanea nel momento in cui la si sogna, c’è molto da pensare sul significato del non-scritto di quella casa e delle sue stanze chiuse, impenetrabili per il lettore come forse anche per lo scrittore.

* Thom Mayne. Combinatorial Form, in disegno. la nuova cultura industriale vol. # 2, 2013, p. 77

Seguici sui nostri canali per restare sempre aggiornato: