Il futuro tra cauti demiurghi e illusori prometei. Siamo fuori tempo massimo?

I grandi protagonisti del design, come quelli della moda, dovranno fare ammenda, guardarsi allo specchio ed interrogarsi sul loro futuro? Urge una riflessione, una ridefinizione delle priorità, un abbattimento di quei dogmi che sembravano granitici e indistruttibili e che, invece, il mondo sta sovvertendo senza fare sconti a nessuno.

Giorgio Armani aveva aperto la diga con la sua accorata lettera “di inversione a U” rimbalzata da tutti i media internazionali.

Sua maestà Giorgio tracciava “nero su bianco” le linee guida che dovranno, implacabilmente, portare l’industria del fashion – dilaniata tra prêt à porter e haute couture – ad entrare nella galleria del tempo verso una nuova dimensione fatta di valori, rallentando i ritmi forsennati che la moda ha imposto da decenni a questa parte. Uno sfogo che ha il sapore dell'”abiura”, un tentativo di riscrivere il presente e guardare al futuro per progettare un nuovo inizio. Sarà così anche per il design? Smetteremo, finalmente, di essere atterriti dal suono rituale della domanda “allora, cosa c’è di nuovo?” appena si alza il sipario sulla fatidica settimana del design (suona meglio design week milanese?)

E’ una questione di dettagli, in fondo sono proprio i dettagli a fare la differenze; nel design come nella moda. Può bastare, a volte, una cucitura, un segno impercettibile, una sfumatura a trasformare l’identità di un oggetto comune.

L’dea dell’universale punta diritto all’idea della cosa prescindendo dalla differenza, ed è quindi la più alta forma di astrazione. Mentre potremmo dire che, al contrario, il design concentra la sua attenzione proprio sul dettaglio, sulla differenza e la particolarità in sé e per sé.

Non possiamo prescindere dal valore delle parole, come riteneva il buon Wittgenstein, secondo il quale tutto era in principio “parola”; il mondo stesso e le cose con cui entriamo in contatto sono definite e plasmate dal nostro linguaggio. Torniamo solo per un attimo a Flusser per ripercorrere il viaggio etimologico della parola design ; dall’antenato latino signum; che più che disegnare ha a che fare col designare, si nutre più di parole che di immagini.

“Il design è fatto per essere digerito ed interpretato nel linguaggio dei segni”. Inoltre, nella lingua inglese, design funge sia da sostantivo sia da verbo (to design) con l’accezione di “architettare”, “simulare”, “ideare”, “abbozzare”, “agire in modo strategico”. Insomma, sembra che questi significati rinviino alla dimensione semantica dell’astuzia e della simulatio.

È singolare come rientrino nello stesso campo semantico anche i termini di meccanica e macchinario. Il greco méchos indica un dispositivo escogitato per trarre in inganno, e chi lo progetta è chiamato polymechanikós ossia “astuto”. L’antica radice da cui deriva la parola méchos è Magh, che si rispecchia nel tedesco Macht – “potere”, “forza” – e mögen – “volere” e “desiderare”. Tale ricostruzione ben si accorda con la definizione sloterdijkiana del design:

“Il design non è altro che l’abile esecuzione di qualcosa per il quale non si possiede alcuna abilità.”*

Cosicché il design è quando si può nonostante non si possa, si può definire come una forma d'”infingimento” di sovranità; si configura come il quinto lato del quadrato leibniziano – come dice Alessandra Scotti – a metà strada tra il possibile e l’impossibile. Il quinto lato del quadrato è quello che non esiste se non all’interno dei propri desideri, alle speranze ed alle disperazioni di un uomo in trappola. Passando dal quinto lato forse si po’ scappare, tornare a vivere, tornare ad essere, ma il quinto lato del quadrato non esiste. Il quinto lato bisogna inventarlo, con un sogno, un colpo di genio, un tratto di matita.

Che cos’è il design – escrescenza su un ramo dell’albero genealogico delle arti visive? – propaggine sul terreno della contemporaneità inabitato dal mostro a due teste dell’industria ? In bilico tra atto e potenza, forma e materia, sensibile ed intangibile, poter non potere. Cos’altro se non l’elogio del contingente che ingloba al suo interno il possibile e il “non” possibile?

Ma quale potere entra in gioco nell’atto creativo di dare forma alla materia? Il design esercita, perché no, un potere a volte ironico altre drammatico- vestendo i panni di uno spregiudicato oratore si fa credere profeta e dissimulatore, attraverso un gioco di specchi in cui provoca, ammicca, dice, afferma verità, dipinge visioni.

Egli assume un atteggiamento désengagé (disimpegnato), fuggevole e mutevole rispetto alle opinioni da lui stesso pronunciate. Il design è un rituale contemporaneo come osserva lucidamente il filosofo tedesco Sloterdijk (*):

“I rituali tengono insieme le strategie vitali dei loro praticanti e possiedono in questo senso ben preciso il potere di mettere in ordine un mondo che altrimenti sfuggirebbe al controllo”.

Il rituale ha dipinto, quindi, a favore dell’umanità un orizzonte “gestuale” propedeutico alla ricerca di risposte concrete a situazioni che sfidavano la nostra capacità di azione; esso permette di conferire un nuovo kosmos, ordine all’universo conosciuto – o meglio da noi costruito – fare laddove non c’è niente da fare, riorganizzando risorse vitali sufficientemente efficaci.

In quest’epoca il design finisce per identificarsi con il “rituale dell’incontro” tra un consumatore e l’oggetto di consumo, mediando, con il suo aspetto “accattivante”, l’impenetrabile estraneità di fondo di oggetti e attrezzature entrati a far parte della nostra quotidianità (imponendosi su di noi come feticci verso i quali abbiamo sviluppato una sorta di morbosa dipendenza) , dallo smartphone al computer.

P. Sloterdijk, L’attrezzatura per la potenza…, cit., p. 73.

“Il design conferisce alle impenetrabili scatole nere un aspetto esteriore accessibile. Queste interfacce utente sono il make‐up delle macchine; […] Quanto più la vita interna delle scatole è incomprensibile e trascendente, tanto più il suo volto dovrà sorridere al viso naturale del cliente in modo invogliante e trasmettergli questo messaggio: tu e io, noi possiamo farlo insieme. Per l’utente medio la non conoscenza deve poter diventare potenza. È in questa simulazione di sovranità, per l’appunto, che il design trova sorprendentemente il suo antecedente negli antichi maestri di retorica”.

* Dasein ist Design

Il design è salito sul gradino più alto dell’altare innalzato al “funzionalismo” e, grazie a questa sua visione aerea può leggere ed interpretare chiaramente la “dicotomia” che affligge la modernità come un male occulto: da un lato la materialità, la forma dall’altro, si disgrega per poi riunirsi. Come afferma Bruno Latour in Un Prometeo cauto? Primi passi verso una filosofia del design: per quanto la consunta dicotomia tra funzione e forma può essere vagamente mantenuta per un martello, una locomotiva o una sedia, è ridicolo applicarla a un telefono cellulare.

Nel solco della tesi che nel design la funzione sovrasta la cosa, ci chiediamo se la realtà di oggi è ancora così? In quali termini dialettici si confrontano funzione e cosa in sé?

Possiamo ancora plausibilmente sostenere che il design è, o quanto meno è stato, il braccio esecutivo del funzionalismo? (Gli attori protagonisti di un film chiamato “design” ubbidivano alla ferrea legge del funzionalismo secondo un copione che non ammetteva sgarri, né improvvisazioni sul set?)

E’ interessante rileggere le parole di Mendini (in un articolo di Repubblica**) che si riferiscono al design come fenomeno funzionale ed estetico, lasciando altresì spazio a “certi oggetti, e certi approcci al progetto, che possono sfumare dall’utile verso l’inutile in modo prima impercettibile oppure, poi, anche esplicito. Allora l’oggetto si carica tutto e solo di attività espressiva e diviene oggetto d’arte. Una tipologia che sembrava funzionale si sublima, si trasforma e viene interpretata in un’altra e ben diversa dimensione (vedi i martelli, le tenaglie, le tazze di Oldenburg)».

Progetti, i suoi, intramati di “elementi formali iconici, espedienti ironici o dettagli riconducibili a mondi diversi”. Il grande maestro sapeva così persuadere il fruitore ad una “riflessione più profonda sull’oggetto; riflessione che attinge ad una memoria emozionale e che innesca un cambiamento esperienziale nel modo di vivere il prodotto stesso”.

D’ispirazione heideggeriana è la riflessione sulla cosa – e come essa si doni o meno all’individuo – che ha nutrito due grandi pensatori quali Latour e Sloterdijk.

Nel suo essere recipiente, la brocca coniuga il contenere e l’offerta, “connette mortali e divini, cielo e terra”. Essa non si esaurisce nell’essere materia di cui è fatta, né viene determinata dalla forma che il vasaio le assegna, la sua essenza risiede nel fatto che la brocca racchiuda il vuoto che essa crea.

La brocca sintetizza il rapporto tra il significante e das Ding, tra l’ordine e il vuoto lasciato dalla Cosa a cui la stessa pulsione tende. Il significante del vaso diventa significativo tramite il vuoto che esso crea, inaugurando l’aspettativa di riempirlo. Il vuoto e il pieno vengono creati dal vaso. È a partire da questo significante plasmato che è il vaso, che il vuoto e il pieno entrano come tali nel sistema articolatorio qual è la lingua. Il vaso dunque è quel significante che di per sé esprime l’ingresso nel sistema della lingua di un vuoto.

È ciò che rende utensili tutti gli utensili, e questo perché la brocca è l’archetipo della macchina: esibisce esemplarmente la fecondità del nulla.

Una brocca contiene in quanto abitata dalla mancanza, la sua stessa essenza è il mescere in quanto offrire. Batte qui il cuore dell’ontologia della cosa secondo Heidegger, che ne affida l’essenza all’essere “dono” nella duplicità del suo offrirsi all’uomo in qualità di utilizzatore o di raccoglitore.

Se c’è qualcuno che offre, dall’altra parte qualcun altro si sofferma a raccogliere, in forma sottomessa, e questa è la posizione dell’anti-design (emblema di uno status pre-moderno). Viceversa secondo Sloterdijk: “tutto il design scaturisce da un anti-raccoglimento, al suo inizio c’è la decisione di porre in modo nuovo la domanda sulla forma e sulla funzione delle cose”.

I designer non assumono il ruolo di “pastori dell’essere”, ci ricorda Alessandra Scotti, ma sono comunque portatori di una loro visione del mondo (e dei suoi abitanti) e questo non può non intaccare la sfera della conoscenza e il vocabolario dei segni su cui facciamo affidamento per decifrare il cosmo in cui siamo immersi.

Il designer ha una sua sfera d’elezione e legifera sulla “questione della forma”. Se il design abita l’eccezionalità come sua condizione permanente – per quanto riguarda l’attività di dare forma delle cose – abbiamo raggiunto il confine ultimo dell'”umiltà” intesa come servizio alla funzione e alla tradizione stessa che ha prodotto determinati oggetti e la sua fame di novità finisce per divorare tutto, ignorando perfino il ruolo del suo “signore” e fruitore.

Potremmo chiederci, arrivati a questo punto, se davanti a noi si staglia in controluce la figura del designer o quella dell’artigiano. In fondo c’è poi tanta differenza tra le due identità? O sono due lembi di realtà che si sono stracciati per poi trovare nel tempo modalità diverse di ricucitura?

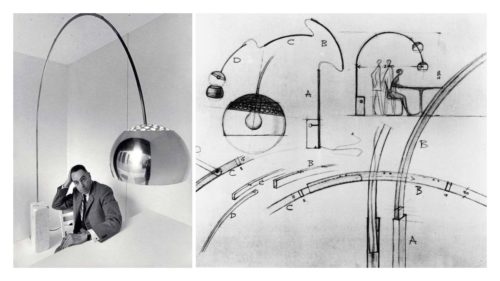

Ce lo insegnano maestri della levatura di Giò Ponti, Achille Castiglioni e Michele De Lucchi – solo per citare nomi a noi particolarmente cari, i grandi maestri che hanno sempre incoraggiato i propri discepoli all’ascolto e all’apprendimenti dal faber, dall’ habilis, da coloro che si costruiscono sul palcoscenico del lavoro manuale.

Se un sipario può essere issato a proteggere e distanziare i due ruoli, quello di designer e artigiano, è forse scolpito nel significato di progetto e come esso viene applicato e seguito nei due emisferi. Il ciclo produttivo dell’industria è posteriore all’atto d’immaginazione, mentre l’artigiano procede esperienzialmente – ritoccando in corso d’opera gli errori e le imperfezioni della fase prototipale- nel solco della realizzazione dell’oggetto compiuto.

Ed’ è proprio sul terreno delle produzioni limitate e non in serie che si gioca una nuova partita- quella delle autoproduzioni tipiche ad esempio delle realtà scandinave e nord-europee che ampi spazi lasciano alla sperimentazione di giovani designer poco inclini alle logiche dell’industria- e sul design come elemento di valorizzazione di appannate “identità territoriali”, che permette di recuperare antichi mestieri in via d’estinzione e fertilizzate tecniche obsolescenti.

David Chipperfield parlando di industria e artigianato mette il dito nella piaga che il ricorso all’artigianato sembra procurare nel costato dell’industria – chiamare in soccorso l’attività artigianale implica sottotraccia una falla nel sistema industriale, un’interruzione nel flusso di coscienza produttiva.

Ettore Sottsass, che si considerava un designer teorico, pone il tema del distinguo tra “industrial design” e “design”. Quello che si fa per l’industria è un disegno particolare, specifico, e sottintende il pensiero di un oggetto che si relaziona ad un mercato, ad una cultura e ad un popolo, significa interrogarsi su “che cosa vuol dire disegnare un oggetto, darlo a qualcuno, appoggiarlo su una tavola; per esempio per disegnare una sedia pensando alla cultura dello stare seduti in ufficio e non pensando all’oggetto sedia in sé.»

Bruno Munari, d’altro canto, anticipava un tema di scottante attualità trascinando l’attenzione sulla natura come materia vivificatrice di oggetti prodotti, che entrano a pieno titolo a far parte della vita di ognuno di noi. Pertanto il design viene riformulato anche come “attività di produzione di elementi sostanzialmente realizzati dalla natura, intorno ad idee progettate”.

Se volessimo ipotizzare di chiudere il cerchio, riportando al centro della nostra riflessione l’“Artigiano” in quanto demiourgos (come da definizione greca), unione della parola demios (pubblico, che appartiene al popolo) e ergon (lavoro), torneremmo alla figura il cui talento riesce a lavorare la materia partendo da valori sostanzialmente immateriali. Radici che scavano in profondità nella nostra civiltà, cultura e tradizione. Ed è a questo punto che il designer interviene, perché accompagna e “guida” l’artigiano nel delicato passaggio dalla fase immateriale a quella materiale, dalla potenza all’atto.

L’acuto ragionamento di Aristotele osserva che il processo insito nel cambiamento non è costretto nella gabbia con l’unico passaggio da privazione ad acquisizione, ma è un atto più fecondo: in potenza la cosa era già quello che poi è diventata effettivamente. “La pianta è trasformazione del seme”, quindi il seme è un albero in potenza: può diventare albero ma potrebbe non diventarlo in assenza di alcune necessarie condizioni.

Il seme, quindi, ha in sé la forza vitale per realizzare appieno il suo progetto di essere albero ma bisogna che il ciclo si dispieghi per intero. Questo ci iuta a comprendere il meraviglioso, e alquanto miracoloso, processo di trasformazione a cui assistiamo nella procreazione di un oggetto di design.

“Dal design accattivante”, sottolinea la Scotti, è la formula rituale ripetuta come un mantra dal mondo della comunicazione, ma cosa si cela dietro questo claim buono per tutte le occasioni? (vedi riferimento articolo E’ tutta colpa del design?) Appare evidente un intento retorico: il design è concepito per persuaderci. E’ l’oggetto del desiderio, teso ad affascinare e vincere ogni volontà e pensiero critico; agendo così come un “simulatore di sovranità” che inganna e illude, restituendo un potere mancante a chi ne è attratto, ossia il potere di impossessarsi di qualcosa di cui s’ignora l’intimo funzionamento.

Come un “traghettatore di significati, il design è la bellezza che maggiormente riluce nel sensibile, un sapere talmente superficiale da divenire profondo”.

Potremmo trovarci di fronte ad una nuova tematica legata al Design: Good or Evil, un tema etico su cui la comunità internazionale inizia ad interrogarsi; i labili confini in cui si muove il mondo del design nella sempiterna polarizzazione tra bene e male.

Fonti :

*Bruno Latour, Un Prométhée circonspect ?Quelques réflexions en direction d’une philosophie du design, in L’architecture d’aujourd’hui, Paris, 2011

*Alessandra Scotti, Il design tra persuasione e retorica

P. Sloterdijk, L’attrezzatura per la potenza…,

Bruno Latour in Un Prometeocauto? Primi passi verso una filosofia del design

Frammento de: “La Rettorica” di Carlo Michelstaedter

**Un articolo di alessandro mendini, Cristina Celestino, design scritto da Aurelio Magistà il 20 ottobre 2016

***da: AA.VV., Maestri del Design/ Castiglioni, Magistretti, Mangiarotti, Mendini, Sottsass, ediz. Bruno Mondadori, Milano, 2005, pp. 161-2.

Seguici sui nostri canali per restare sempre aggiornato: