A cento anni della sua nascita (nel 1920) ricordiamo la figura di Vico Magistretti; intellettuale e grande maestro della storia dell’architettura e del design, capace di superare ogni confine geografico e di essere, ancora oggi, di una confortante attualità per la sua chiarezza e semplicità di pensiero (spesso citato con senso di “devozione” da famosi designer internazionali del calibro di Patricia Urquiola).

Ludovico Magistretti nasce in una famiglia di architetti da molte generazioni: il suo bisavolo Gaetano Besia ha costruito il Reale Collegio delle Fanciulle Nobili a Milano; suo padre, Pier Giulio Magistretti, ha partecipato alla progettazione dell’Arengario di piazza del Duomo.

Gli anni dell’Università, tra Milano e Losanna, sono segnati dall’incontro con personaggi di particolare peso specifico dell’ambiente culturale e dell’architettura milanese di quel periodo, da Giò Ponti a Piero Portaluppi (entrambi suoi insegnanti), che avranno un ruolo centrale nello sviluppo della sua carriera. Nella città Svizzera conosce E.N. Rogers, rifugiatosi lì per sfuggire alle leggi razziali, con il quale tesserà un rapporto professionale e di amicizia particolarmente intenso.

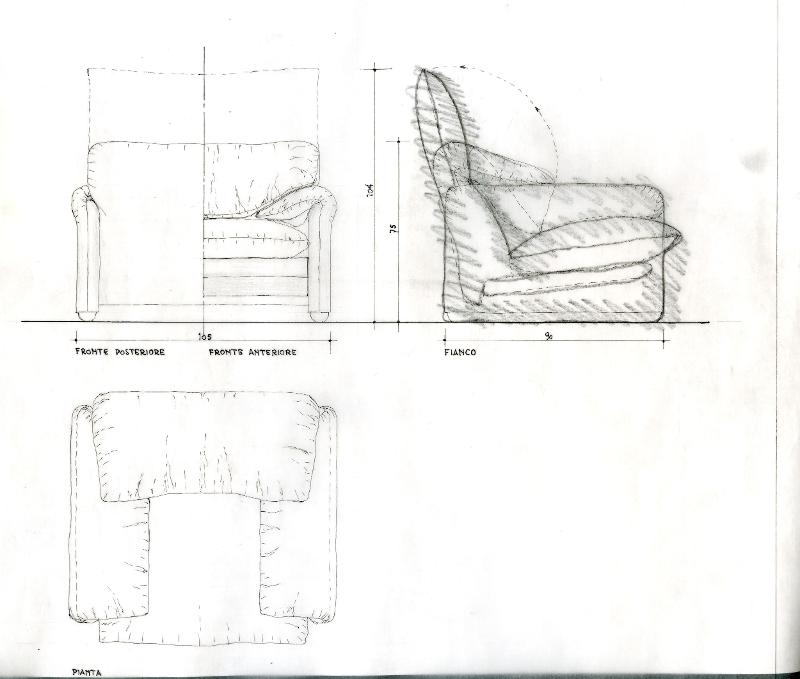

Saranno i decenni successivi ad imprimere un cambio di passo ed un affiancamento sempre più stretto dell’attività di designer a quella architettonica; il suo primo prodotto risale al 1959/1960 – la sedia Carimate prodotta da Cassina – con cui intrattenne nel tempo una fruttuosa e fortunata collaborazione, destinata a dar vita ad altri successi tra cui, non possiamo non ricordare il divano Maralunga (1973, premio Compasso d’oro nel 1979), il divano Sindbad (1981) e la poltrona Veranda (1983).

In una significativa frase, pronunciata durante una sua intervista al Corriere della Sera del 1977, Magistretti dichiara “Mi sono sempre piaciuti gli oggetti fatti di niente, quasi dei concetti espressi nello spazio col minimo dei materiali e col minimo sforzo apparente. Penso infatti che un oggetto di buon disegno debba durare per sempre, al di fuori di ogni moda, moda che riportata nella produzione degli oggetti è il sistema migliore per uccidere l’immagine del “disegno italiano”. L’eternità, per lui, significava superare la sfida di resistenza all’oblio per almeno mezzo secolo!

Vico Magistretti ha attraversato con slancio il periodo della ricostruzione e il boom economico, oltrepassando il concetto stesso di “industrial design” – convinto com’era che il mondo avesse, sempre di più, necessità di una poesia dell’autenticità – Non più è bello ciò che è utile, ma per converso, è utile ciò che è bello.

LEGGI ANCHE – E’ tutta colpa del design?

Le sue produzioni creative, infatti, le sue “opere uniche” non solo sono quint’essenza di una bellezza senza tempo, ma durano oltre ogni moda, attraversando leggere come una “Nuvola Rossa” generazioni di appassionati e collezionisti del suo lavoro. (L’ottanta percento dei centoventi pezzi da lui disegnati è ancora in produzione, stima che la dice lunga sulla longevità dell’autore).

L’architetto aveva profetizzato il forte cambiamento che avrebbe scosso il mondo, oltre che il mercato; una profonda trasformazione dei consumi, della produzione, della distribuzione e delle parole.

Un intervento “chiaro e forte” il suo, una visione progettuale (centrata sui volumi, la distribuzione degli spazi, i tagli di luce) che fondeva le due dimensioni principali interno ed esterno: “quando faccio architettura sono assolutamente inscindibili” mentre non era particolarmente interessato a disegnare gli arredamenti e lasciava agli abitanti della casa, ai suoi committenti, la responsabilità di una successiva personale interpretazione.

Un tema che prevedeva la creazione di interni che contenessero una sufficiente percentuale di vuoto. Un vuoto che è ricco e denso di contenuti, (niente a che fare con il Nihil) abitato dai suoi oggetti, di cui perde la paternità per affidarli ad altri. Sono numerosi gli interni realizzati, caratterizzati dallo studio di volumi adatti a chi li abiterà e in grado di sopportare i “naturali insulti della vita, scevri da intenti decorativi “Perché chi abiterà la casa da me progettata ha la sua cultura, la sua storia e il suo gusto”, sostiene il Maestro che accampa la sua appartenenza al Movimento Moderno, prendendo così definitivamente le distanze dal Postmodernismo e da ogni sua vocazione decorativa.

Negli anni a seguire metterà mano ad altri interventi di particolare rilevanza, tra i quali le torri di piazzale Aquileia (1961-64), la casa Bassetti ad Azzate (1960-62), la casa Cassina a Carimate (1964-65), la casa in via Conservatorio a Milano (1963-66).

Un grande amore per la materia (e i materiali) il suo, un rapporto il più possibile diretto, che contava pochi fedeli alleati ed elementi ricorrenti dei suoi progetti. In un’intervista a Domus (1993) svela che la sua sedia Silver per De Padova – nasce dall’incontro con i cestini per le uova usate nei mercati giapponesi.

Elementi ripetibili, materiali uguali che proprio in virtù della loro replicabilità finiscono con l’essere straordinariamente belli; così amava le panche in legno dei giardini inglesi, la mappa del metrò di Londra, la Mini minor e il Burberrys.

Era legato alla cultura anglosassone – ha insegnato al Royal Collage of Art di Londra ed è stato nella commissione per la progettazione degli interni del nuovo terminal dell’aeroporto di Heathrow – apprezzava l’essenzialità dello stile inglese, meno schiavo dei media e privo di quella volgarità che lui tanto detestava.

Al Moma di New York sono esposti ben dodici suoi oggetti (questo termine va stretto alla traduzione del pensiero in forma e materia), grazie anche alle prestigiose collaborazioni con aziende italiane che hanno espresso i più alti valori del saper fare italiano: risale agli anni ’60 la collaborazione con Artemide che lo porta a vincere il Compasso d’Oro nel 1967 con la lampada Eclisse, poi l’incontro con Cassina (celebre ed indimenticabile la sua libreria Nuvola Rossa), Flou, De Padova passando per Kartel e Fritz Hansen. Ma la lista è molto, molto più lunga.

L’idea espressa dalla produzione industriale viene pienamente raffigurata da una “pila della stessa sedia, un boschetto della stessa lampada, un gruppo di oggetti simili per evidenziare la ripetibilità, la riproducibilità di un oggetto. Una sedia da sola è interessante, ma se ce ne sono tante impilate o in fila, si capisce meglio il concetto della grande serie.”

Nel corso dei “festeggiamenti” per il suo ottantesimo compleanno, il maestro parla della sua vita, della fortuna di aver fatto un lavoro che lo ha reso felice e si rivolge all’industria italiana del settore con parole di apprezzamento e una lettura più matura (ho assaporato ogni parola di quelle pagine di Repubblica del 20 novembre 2000).

Il design è un “fatto fondamentalmente industriale che ha messo radici in Italia. Proprio l’intelligenza dell’industria italiana ne ha fatto un fenomeno longevo”. Sottolinea, inoltre, il fatto abbastanza sorprendente, che solo nel nostro Paese – dove l’industria vanta un rapporto più stretto con la cultura e pertanto riesce ad avere una migliore comprensione del progetto – gli industriali andassero alla ricerca dei designer e sapessero mettere a frutto il loro talento.

LEGGI ANCHE – Patricia Urquiola. Design, rigore, creatività

Lasciava ai giovani allievi coltivare il rapporto con la tecnologia, era sicuro però che ci fosse spazio per sviluppare soluzioni tecnologiche con materiali belli e naturali come il legno (prediligeva il teak per le sue case, che non erano sue ma di chi le abitava) e il vetro, così come si potessero fare brutti oggetti con materiali tecnologicamente avanzati.

Infine, tra gli oggetti della sua giovinezza destinati a rimanere nella memoria collettiva, attraversare spazi abitativi al di là del tempo e della storia, non esita a scegliere le opere di Alvar Alto, la chaise longue di Le Corbusier e alcune cose di Charlotte de Perriand (tra cui un meraviglioso letto in bambù).

Magistretti, come altri della sua generazione, ha iniziato a lavorare e produrre negli anni ’60 quando metà della popolazione era composta da contadini, ha continuato ad essere protagonista attivo della scena culturale internazionale fino a ottanta e più anni; in un paese profondamente mutato e in quella Milano – che lui stesso aveva aiutato a ricostruire nel dopoguerra con molti progetti di case popolari, riuscite ad immaginare? – ora irriconoscibile, asfissiata da un milione di auto e variegata umanità, un “collasso” per lui insopportabile.

Provava una vera nostalgia per quella Milano degli anni ’60, dove incontrarsi e parlare era più facile, e dove si poteva entrare in contatto diretto con le aziende (e gli imprenditori), in maniera semplice e naturale!

“Vico,” scrive lo storico dell’architettura Fulvio Irace, “non pretese mai di essere un rivoluzionario, nel senso almeno indicato dal massimalismo ideologico di quegli anni. Credette invece nell’animo riformista di una cultura cittadina impegnata nella trasformazione e vi riversò con intelligenza il suo punto di vista di operatore del progetto”.

Fonte: Fondazione Vico Magistretti

Seguici sui nostri canali per restare sempre aggiornato: